【記者の現場ノート】古関裕而に学んだ地方の作曲家──敦賀に眠るもう一つの“エール物語”山崎正清さん

新聞記者の醍醐味は、誰も知らない「歴史の続き」を地方の街角で見つけることにあります。今回紹介するのは、福井県敦賀市で楽器店を営んでいた山崎正清さん(取材当時88歳)。

彼は、日本を代表する作曲家・古関裕而氏の数少ない弟子の一人でした。朝ドラ『エール』では描ききれなかった、巨匠のリアルな息遣いを伺いました。

表のニュースを伝えるだけでなく、地域の隠れた魅力を掘り起こすのも記者の仕事。取材先で、思わぬ人と出会うことがあります。記者の私が、今だからこそ語れる現場の真実を伝えます。

敦賀に眠る、古関裕而直伝の音楽家

山崎さんは古関さんをこう振り返ります。

「飾らない人で優しかった。ピアノの伴奏など細かいところまで楽譜の書き方を教えてもらいました」

東京修業時代のエピソード

山崎さんが古関さんと出会ったのは26歳のころ。

東京の音楽学校に通いながら、大手レコード会社・日本コロムビアに自作曲を売り込んでいた際、担当者の紹介で古関さんを紹介されました。

東京・下北沢近くの古関さん宅で、週に一度のレッスン。背丈ほどのスピーカーと電子オルガンが並ぶ部屋で、マンツーマンで指導を受けました。

「木造二階建ての立派な日本家屋。玄関は広く、家の裏には蔵があった。奥さんは着物にマフラー姿で、アーと歌いながら廊下を歩いていた」

その光景を今も鮮明に覚えているといいます。

作曲家としての歩み

山崎さんはNHKラジオ番組「日曜名作座」の現場で、古関さんが自らオルガンを弾きながら指揮を執る姿に立ち会いました。

楽団のバイオリンやトランペットなどの楽譜をパートごとに書き写す作業も担当し、この経験が後の楽器を意識した曲作りにつながったと語ります。

その後、作曲家として独立し、西郷輝彦さんの「たそがれは君の匂い」や山田太郎さんの「東京の仲間たち」などを発表。

星野哲郎さんらと組み、北島三郎さんや五月みどりさんらにも楽曲を提供しました。

敦賀に戻り、地域に根ざした音楽活動

50歳を過ぎて故郷・敦賀へ戻り、実家の老舗楽器店を継ぎながら音楽教室を主宰。

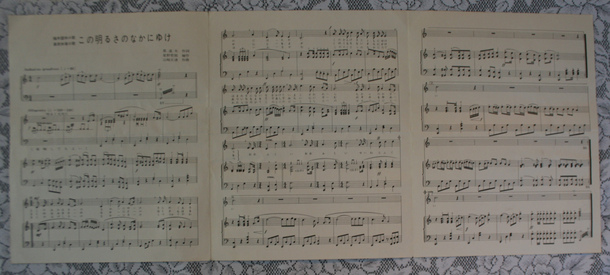

地元の学校の校歌や応援歌を多数作曲し、1968年開催の福井国体の歌「この明るさのなかにゆけ」も手掛けました。

「幼い頃から楽器に囲まれ、作曲家を夢見て上京した。古関先生との出会いが夢を引き寄せた」と語る山崎さん。

東京の劇場でミュージカルのリハーサルに同行した際には、森繁久弥や越路吹雪、エノケンらの姿も見たといいます。

「先生は気前がよく、遅くなるとハイヤーで家まで送ってくれた。もう一度お会いしたいですね」

地方取材で見つけた「文化の継承者」

この取材は、私が敦賀にいたとき、山崎さんからの連絡で始まりました。

88歳とは思えぬほど元気で、記憶も鮮明。

敦賀駅から少し離れた気比神宮近くの商店街の一角に山崎さんの楽器店はあります。部屋に大きなピアノが置かれ、その周りにトランペットなどの楽器が並んでいました。取材時の穏やかな表情が忘れられません。うちの読者であることも知りました。

山崎さんのように、中央の華やかな文化と繋がりを持ちながら、故郷に戻り、地域の校歌や国体の歌を通じて次世代に音楽を繋いでいる人がいます。

こうした「知られざる文化の継承者」の声を記録し、発信し続けること。それこそが、情報が溢れる現代における記者の大切な役割なのだと、山崎さんの凛とした姿を見て痛感しました。

古関裕而(こせき・ゆうじ)

福島市出身。1930(昭和5)年、作曲家として日本コロムビアと専属契約。「オリンピック・マーチ」や夏の全国高校野球の「栄冠は君に輝く」など、5000曲以上を手掛けた。プロ野球の「阪神タイガースの歌(通称・六甲おろし)」、中日の「ドラゴンズの歌」、「巨人軍の歌~闘魂こめて~」といったスポーツ関係の楽曲、全国の小中高校、大学の校歌も多く作曲した。声楽家の妻・金子(きんこ)は、愛知県豊橋市出身。